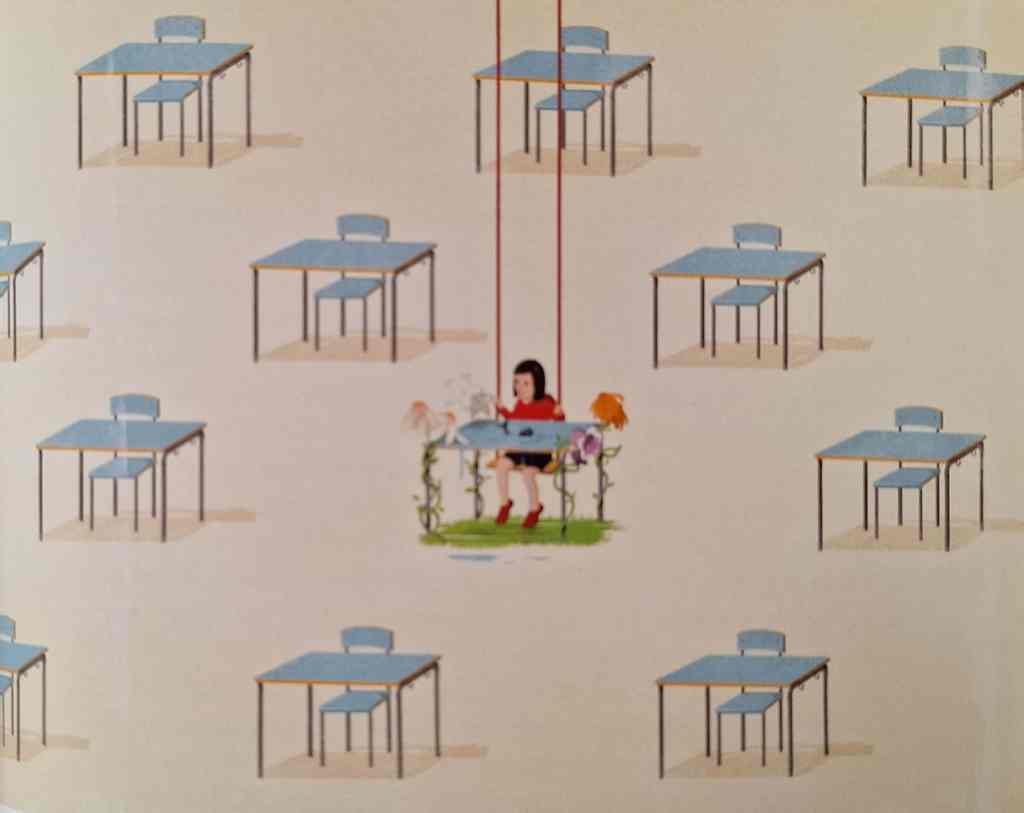

Di tutti gli anni che ho passato a scuola e all’università ricordo con piacere soltanto quelli delle elementari. Non voglio dire che il resto del mio percorso formativo, fino alla laurea, sia stato una perdita di tempo. Anzi, a scanso di equivoci, desidero sottolineare quanto è stata felice per me, da adolescente, la scoperta del latino e del greco, della filosofia, della matematica, della chimica, della fisica, della geografia e soprattutto della geografia astronomica. Ma la scuola media e poi l’università hanno avuto soltanto la funzione di introdurmi a settori del sapere di cui ignoravo tutto. Ho scoperto discipline. L’orario scolastico diceva: alle otto c’è una materia che si chiama latino, alle nove una che si chiama greco, alle dieci una che si chiama filosofia, e tu la studierai per un certo numero di anni, cinque, tre, anche uno soltanto, Ma non mi è mai sembrato che conoscere il latino o il greco avesse un valore, comportasse per esempio poter leggere le opere di Euripide o Seneca nella lingua in cui erano state scritte. Li consideravo occasione di pura esercitazione scolastica, erano lingue morte il cui studio serviva a ottenere un buon voto, un diploma, un possibile lavoro. Posso dire perciò con serenità che solo dopo la laurea ho cominciato a imparare sul serio. Prima non c’è stato apprendimento, ma solo una continua rispettosa obbediente esercitazione che serviva a occupare posti elevati nella gerarchia della bravura. Io sono stata in genere in cima alla lista dei migliori, eppure sono tutte sbiadite le nozioni che allora memorizzavo per brillare. Non solo in testa non ho più niente, ma mi è rimasta l’impressione di aver studiato moltissimo senza imparare, di aver fatto uno sforzo enorme senza nemmeno un attimo di godimento. Gli anni della scuola elementare invece mi hanno lasciato la memoria nitidissima della meraviglia con cui le ore tra i banchi si trasformavano in precise competenze – saper leggere, saper scrivere, saper fare di conto – ma anche in mille informazioni sussidiarie. Oggi non saprei raccontare in modo dettagliato come prendeva forma quel sentimento di fiero stupore, anche in quel caso la memoria è sbiadita, dovrei inventare aneddoti efficaci, perché non ho niente in testa di veramente accaduto. Ma la meraviglia – la meraviglia di saper leggere, di saper scrivere, di saper trasformare i segni in cose, paesaggi, persone, sentimenti, voci, o viceversa di saper ridurre tutta la realtà, e ogni fantasia, ogni progetto, in segni dell’alfabeto, in cifre – la meraviglia, dico, m’è rimasta e dura vivi- dissima. Di tutti gli anni che sono seguiti ricordo la fatica, l’ansia di far bene, qualche umiliazione, qualche brutto fallimento, parecchi successi, ma mai quella meraviglia compiaciuta. Ho dovuto smettere di essere una studentessa per ricominciare bruscamente a imparare stupendomi. Oggi di nuovo non succede più, ma spero che col tempo vuoto della vecchiaia lo stupore ritorni.

Elena Ferrante, L’invenzione occasionale, Roma: Edizioni e/o, 2019, pag. 47-48